【高知県】高知城

2024年10月18日

岡山城を見た後、20時に高知市のビジネスホテルに到着。

高知県といえばカツオ!

ホテル近くの堀川さんで食事をしましたが、全ての料理が超絶品。

素晴らしい夜を堪能し、ホテルに帰って就寝。

高知県に来たからには高知城に行かない選択肢はありません。

朝7時にホテルを出発し、高知城を目指します。

ホテルから高知城までは約2キロ。

メインストリートの脇には水路が整備されています。

何気ない水路でも、城郭近くだと遺構ではないかと想像してしまいます。

城造りで欠かせないのは水路。

水路は城下町発展のファクターとなります。

高知城へと続く道は開けて中央には路面電車が走ります。

普段の生活では2kmは抵抗感ある距離ですが、思いを馳せながら見知らぬ土地を歩けば、あっと言う間です。

歩いて25分程で高知城が見えてきました。

設計の打ち合わせは10時からなので、それまで存分に楽しみたいと思います。

水堀と現在のメインゲートとなる追手門から入城します。

奥には天守見え、あいにくの天気ながら素晴らしいショットです。

高知城には貴重な現存12天守があり、日本で唯一の天守と本丸御殿が現存している城です。

追手門は枡形となっていて、1663年に崩壊しましたが、翌年64年に改築したものが今でも現存している貴重な門です。

やはり城門は良いですね。

追手門は格式高く、櫓門となっています。

追手門と天守が現存している城は、高知城、弘前城、丸亀城のみ。

高知城の櫓門の特徴は、脇の櫓台よりも跳ね出して柱で支えている点。

このアングルから見ると、清水寺の懸造のようになっています。

こんな有難い追手門ですが、昭和の写真では門の下を普通に自動車が通行していました。

現代では考えられませんが、城の文化的価値は年数が経つ度に高まってきています。

追手門を抜け、右へ左へとクランクしつつ、標高44mの天守方面へ向かいます。

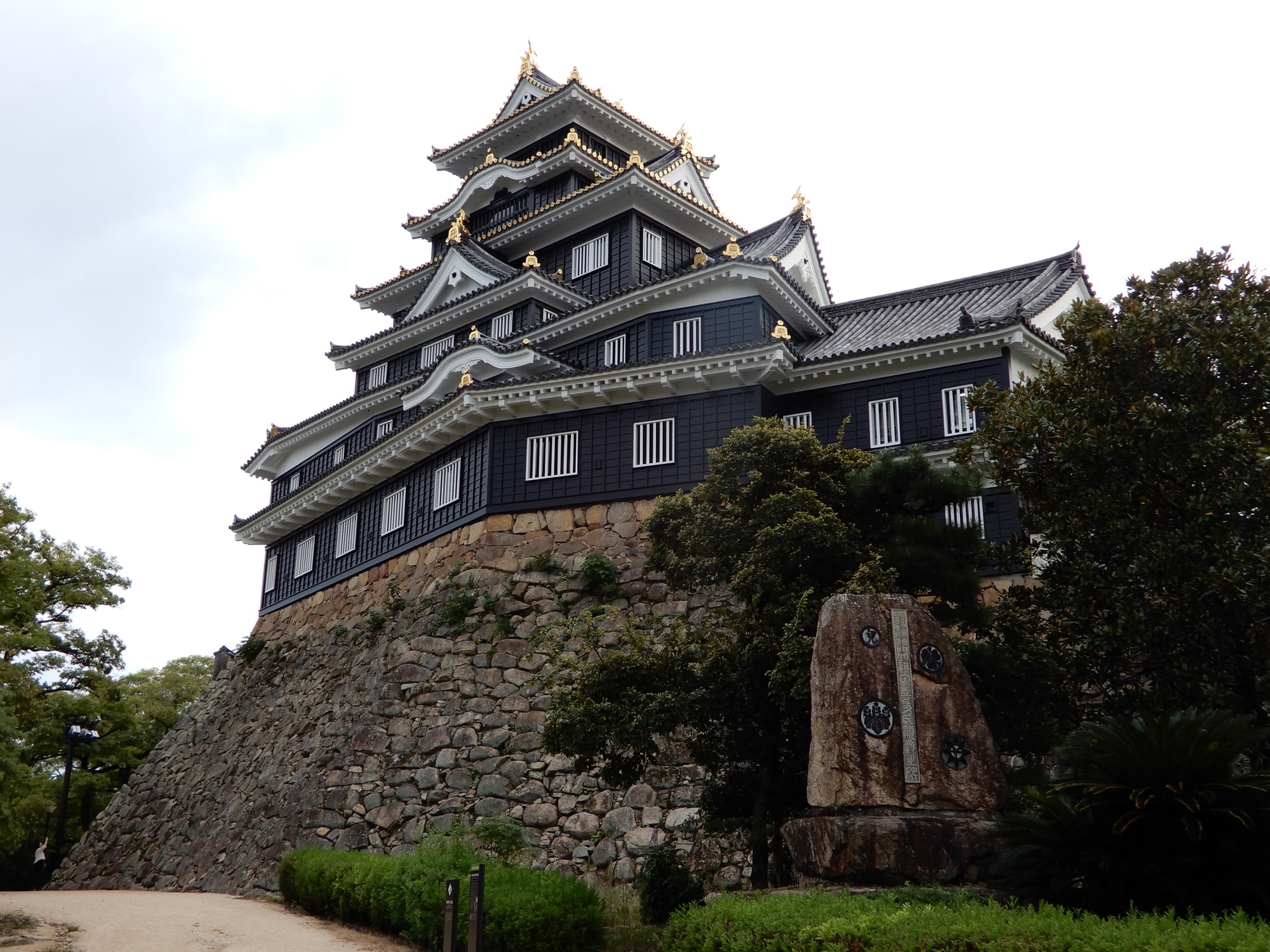

まず、高知城は石垣が素晴らしい!

昨日の岡山城も圧巻でしたが、高知城もマニアの心をくすぐる石垣です。

そして、見どころの一つでもある石樋が現れます。

他の城ではなかなか見ることのできないレア技術。

排水が直接石垣に当たらないように多雨地帯の高知城では排水に関して工夫がなされました。

三ノ丸下の石垣。

見事な野面積み。しかも隅石が算木積みになっていて、急勾配を実現しています。

これが野面積みの技術における最高到達地点。

感動すら覚えるこの石垣を積んだのは、最高技術を有した石工集団の穴太衆。

数々の名城の石垣を手掛けた穴太衆。

ワタクシのブログにも度々出てくるワードですが、穴太衆が詰んだ石垣を目の前にすると涙が出るほど感動してしまいます。

カッコ良すぎる。

見上げる天守と石垣。

後ほど記載しますが、決して大きな規模の天守ではありませんが、この大迫力な石垣の要塞を前にすると、威圧感が凄いです。

本丸と二ノ丸の間から撮った一枚。

いつの間にか天気も快晴に!

左手は天守のある本丸。

右手は二の丸で、正面には本丸と二ノ丸を繋ぐ詰門。

貴重な現存天守と現存本丸御殿がピックアップされがちな高知城ですが、縄張りが素晴らしい。

追手門から見て天守裏側に周ります。

本丸下の石垣。

本丸、二ノ丸、三ノ丸それぞれが高い石垣で強固に守られていて、まるで迷路のような縄張りはまさに戦う為に造られた城。

本丸に向かう道と二の丸に向かう道の分岐点。

エグい程の180度に折り返した道。

石垣だけでも興味深く、また十分楽しめる城です。

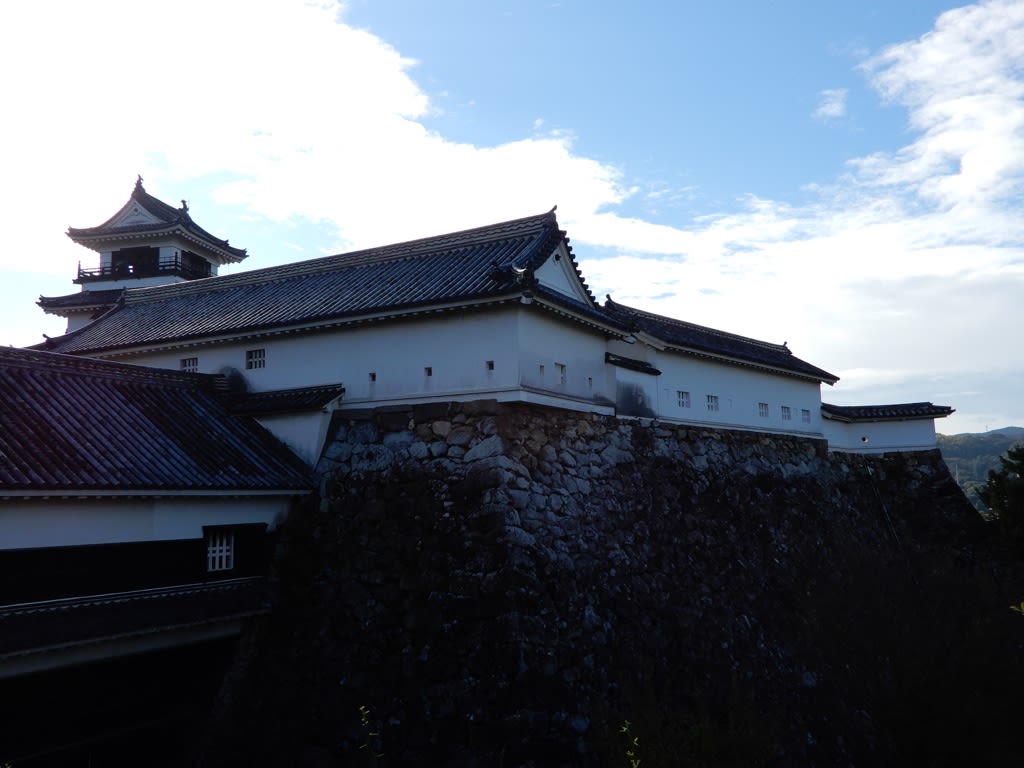

二ノ丸から見た本丸側の天守。

そびえ立つ石垣の上には櫓群で囲まれています。

これが本来あるべき日本の城の姿です。

城にはたくさんの櫓などが存在していましたが、廃城令によって明治初期に全国の城は取り壊されてしまいました。

城の文化的価値が見直されたのは、残念ながら壊された後のこと。

左手は本丸に繋がる詰門。横向きになっている櫓は廊下門。

奥に見えるのは西多聞櫓。

二ノ丸から本丸を繋ぐ現存の詰門は2階が渡廊下になっていて、1階は門になっています。

他の城には無い、1802年から残り続ける現存唯一の廊下橋です。

詰門の出口は廊下門の下をくぐる造りになっています。

この先を抜けると、いよいよ本丸へ。

抜けた先の廊下門。

天守は白漆喰のホワイトで、櫓群も外側はホワイト色に対して、本丸側は黒色。

そして、天守にやっと到着です。

ここまで、既に見どころが多すぎて書ききれないほど。

しかし、高知城の凄さはここから!

天守は外観は4重ですが、内部は三層六階。

望楼型天守で、最上階にある高欄と呼ばれるバルコニーは、現存電車の中では犬山城と高知城だけ。

そして、高知城といえば天守と直結した現存の本丸御殿!

店主の開城は9時。8時半に本丸到着。

天守に入る前に重要文化財の黒鉄門を紹介しないわけにはいきません。

本丸を守る黒鉄門は黒漆で塗られた鉄板が打ち付けられており、石落としや武者が隠れることができることを考えると、最後の砦となる本丸を防御する極めて重要な城門だったかが分かります。

白と黒のコントラストが絶妙なアングル。

高知城はやはり戦う為の城。

これこそ日本が誇る城郭建築です。

いよいよ本丸御殿の懐徳館に入ります。

少し早めに開城して頂き、ポールポジションから入城します!

本丸御殿は対面所としてつくられました。

高知城は1601年に山内一豊が初代佐賀藩の藩主として着工。1611年に完工しました。

1600年の関ヶ原の合戦以降、大坂の陣までの14年間は軍事緊張が高まり、日本全体が築城ラッシュの時代。

日本の伝統的な書院造り。

城は軍事施設ですが、御殿に入ると何故かひと時の安らぎを感じます。

日本人の中に脈々と流れている木造のDNAがホッとさせるのでしょうか。

日本で唯一、現存天守も見える御殿。

これは高知城でしか味わうことができません。

清々しい朝と城巡り。

こんな贅沢は他になし。

御殿からの景色。

今も昔も変わらぬ眺め。

すごく安らぎと風情を感じます。

左が本丸御殿、右が天守。

右手には石落としと鉄砲狭間。

先程の安らぎの御殿とは一変、軍事施設にテイストが変わります。

天守の一階は模型など展示品があります。

高知城は石垣の大要塞。

天守は1603年に完成しましたが、1727年に火災により焼失してしまいます。

しかし1749年に再建され、当時のまま現代を生き続けています。

ポールポジションだったので、階段も気兼ねなく写真撮れました。

急勾配の階段も、軍事施設としての役割を果たしています。

天守最上階。

やはり現存の天守は内部も隅々まで楽しめるので素晴らしいです。

天守からの本丸エリア。

本丸にこれだけの建築物が現存しているのは他にはありません。

江戸時代の形をそのまま大切に保存してきた地域の努力の賜物。

上から見るとよく分かる城郭の形。

奥には二の丸、手前は本丸。

完全に独立した曲輪は、先ほど歩いた詰門で繋がっています。

三ノ丸の高石垣。

下から見上げる石垣もカッコいいのですが、上から見るとまた違った見え方がして良き!

高知市を一望。

意外と山に囲まれた高知市。

何百年も前には、山内一豊も見ていた景色。

天守を降り、右手の廊下を渡ると現存の東多聞に入ることができます。

東多聞→廊下門と繋がり、櫓内は展示物や高知城の歩んできた道のりを学ぶことができます。

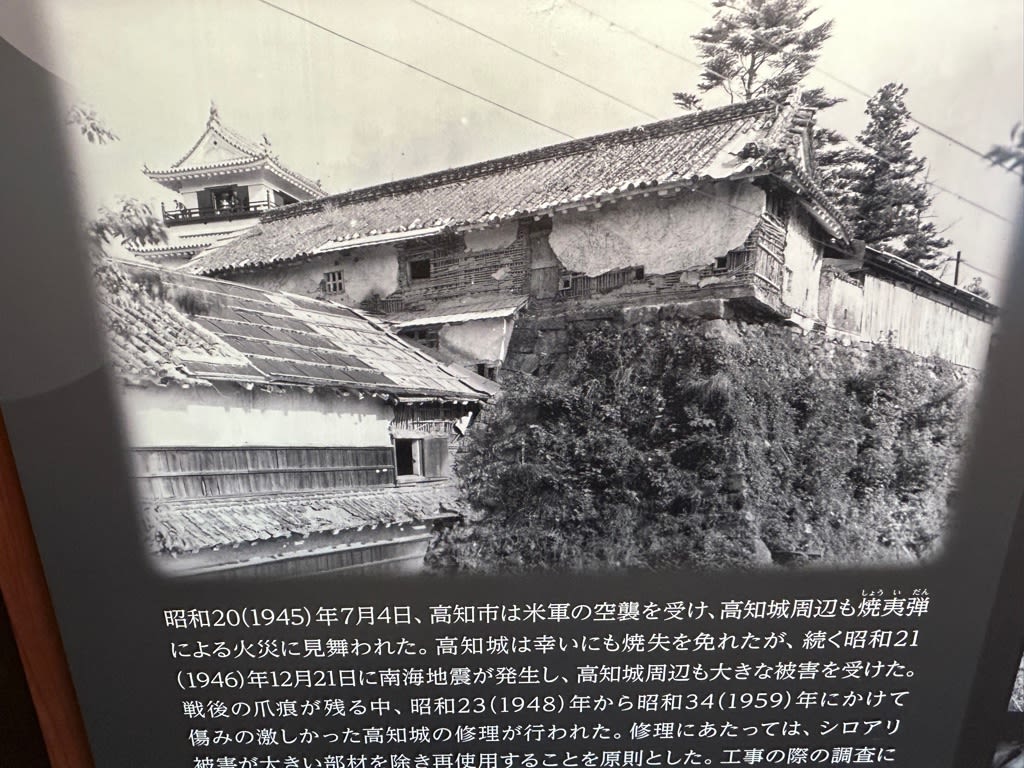

廃城令、空襲、南海地震。

数々の苦難を乗り越えた高知城ですが、古い写真を見ると漆喰は剥がれ、瓦も落ち大きなダメージを受けています。

昭和に10年以上の歳月をかけて修復。

今の高知城は日本の受け継がれてきた技術の結晶ともいえます。

こちらも本丸にある西多聞櫓。

西多聞櫓も含めて、高知城には15棟もの現存建築物が残っており、国の重要文化財に指定されています。

帰りは二ノ丸の北側より下ります。

こちらは、より無骨感のある野面積み。

たまらないですね。この高石垣!

錦倉門跡からのショット。

高知城に来たのであれば、是非北側も周って頂きたい。

北側より三ノ丸下から。

高知城の石垣を存分に楽しみ9時45分に周り終えました。

夜はライトアップをしているようなので、見てみたかった!

江戸時代の姿のまま残された本丸と天守も魅力的ですが、個人的には戦う城として造られた縄張りと、穴太衆の技術の結晶を感じる石垣が本当に魅力的でした。

築城ラッシュによって急速に発展した石垣ですが、江戸時代になると一国一城令によって城の築城が禁止されたことで、石工職人も数が減ってしまいました。

しかし、穴太衆の技術は400年以上経過した今でも、滋賀の粟田工業によって継承され続けています。

城の楽しみ方は様々。

城を通してその地域の歴史を知り、日本の伝統的な技術を知る。

素晴らしい一日の始まりです。