信長の館・安土城郭資料館@滋賀県

2023年9月23日

関西方面城巡り2日目

朝一の明石城から滋賀県まで東海道線で移動。

向かう先は安土城。

事前のチェックにて安土城郭資料館・信長の館・安土城考古博物館という三つの資料館が安土町に点在。加えて安土城に登城するというハードスケジュール。

今回はその全てを午後からの時間で制覇しました。

明石駅からのルート。

普通列車で約2時間程。

ほのぼのとした安土駅。

天気にも恵まれ絶好の観光日和です。

信長の館と安土城はそれぞれ離れています。

車であれば問題ありませんが、歩いて行くにはかなり時間も体力も要します。

そこで駅前にレンタサイクルがあります。

料金も安く、かなりの台数を保有していますのでお勧めします。

私も今回はレンタサイクルで周る計画を事前にしてました。

まずは信長の館に向かいます。安土城考古博物館と近接しています。

安土駅からは自転車で10分かからない程度。

ゆっくり行っても12〜13分程度だと思います。

ここには貴重なものが存在しています。

チケットを買って入場すると三つの甲冑と幟がお出迎え。

後の天下人である二人が支え、尽くした親方の信長。そう考えるとカリスマ的存在ですね。

安土城は謎大き城とされています。

築城まで3年、完成してから3年後に焼失してしまった為資料が少ないようです。

しかし、宣教師ルイス・フロイスが度々訪れていて、彼の残した日本史や発掘調査によって形が少しずつ浮かび上がってきました。

近年天主指図が発見され、原寸大の復元が可能になりました。

また、ルイス・フロイスは日本史で下記のように記しています。

「(城の)真中には、彼らが天主と呼ぶ一種の塔があり、我らヨーロッパの塔よりもはるかに気品があり壮大な別種の建築である。

この塔は七層から成り、内部、外部ともに驚くほど見事な建築技術によって造営された。事実、内部にあっては、四方の壁に鮮やかに描かれた金色、その他色とりどりの肖像が、そのすべてを埋めつくしている」

「外部では、これら(七層の)層ごとに種々の色分けがなされている。あるものは、日本で用いられている漆塗り、すなわち黒い漆を塗った窓を配した白壁となっており、それがこの上ない美観を呈している。他のあるものは赤く、あるいは青く塗られており、最上層はすべて金色となっている」

「この天守は、他のすべての邸宅と同様に、われらがヨーロッパで知るかぎりのもっとも堅牢で華美な瓦で掩われている。それらは青色のように見え、前列の瓦には金色の丸い取付け頭がある」

そしてその豪華絢爛な五階と六階を復元したものがこれです!!

一言

美しい。

これは1992年スペイン万博の日本館のメイン展示に出展されたもの。

万博後に安土町が譲り受けて保存展示しています。

世界初の木造高層建築。高さ46mの壮大な天主でした。

安土城は五層七階。

五階は天井や柱が全て朱色で八角形をしています。

地下から五階までは吹き抜けで黒漆塗り。そしてこの五階に繋がるのですが、打って変わってこの豪華さ。

仏教観を示した絵が施されていて、簡単にいうと極楽浄土を絵にした感じらしいです。

中は金箔の襖などで茶室もありました。

見上げれば六階の軒まで金色。

そして当時では誰も考えつかないような金箔瓦。

階段を上がれば六階を見ることができます。

常識を逸した建築物です。

天下布武を掲げ、天下統一の権威を示した城。

常識を覆すこの建築物は、間違いなく権威の象徴として世を轟かせたことは間違い無いと思います。

六階の内部。

六階は正方形で黒漆塗りと金箔の壁。

中国創世記の帝王などの絵が描かれています。

鯱と丸瓦も金色。細かな装飾含めて豪華にあしらった六階は、常識にとらわれない信長らしさが出ています。

ちなみに、信長はここの六階に住んでいたらしい。

天主に住んでいたのは後にも先にも信長だけのようです。

それで安土城だけは天守ではなく、天主と書かれるんですね。

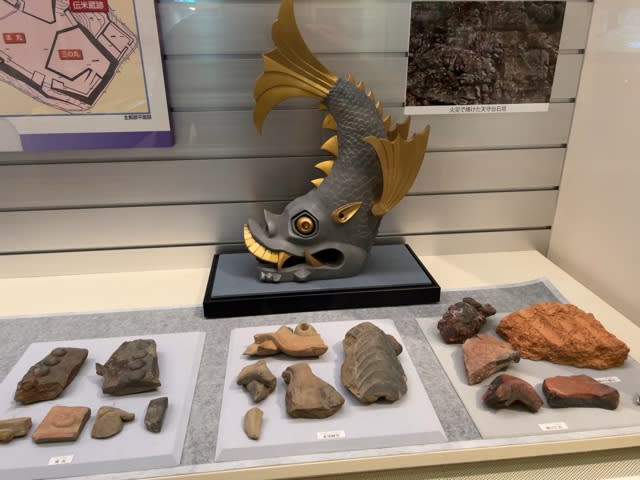

続いて近接している安土城考古博物館に向かいます。

こちはでは安土城で出土した物や、安土城の歴史などが展示されています。

よく見ると丸瓦と平瓦共に金箔なんですね。

まさに芸術的ですよね。

安土城考古博物館からみた安土山。

のどかな田園風景が広がります。

そして安土城に行って、駅前のレンタサイクルで自転車を返してから、最後は安土城郭資料館に行きます。

安土城郭資料館は駅前にあります。

特に意味はないのですが、この自販機がカッコよくてつい撮ってしまいました。

五階の天井に使用されていたもの。

織田家の菩提寺にある肖像画で、宣教師が書いたものとされていて、この絵が一番似ていると伝えられているようです。

確かに写真のようにリアルな絵で、日本で書かれた絵とも若干似ているので可能性はありますね。

安土城の断面模型などもあり、かなり分かりやすい資料館です。

安土城が吹き抜けなのが分かります。

そして、石垣の中にある一層が地下ですね。

ちなみに吹き抜けには、信長が舞を披露する舞台が張り出していて、それをギャラリーできたそうです。

安土町を最後まで堪能して、無事2日目が終了しました。