【福島県】鶴ヶ城(会津若松城)

2025年5月17〜18日

高校の時の研修の時以来となる鶴ヶ城(会津若松城)を訪城!

前日に山形城と鶴ヶ岡城に行っていたので、本来なら直接行った方が近いのですが、用事があったので新幹線で東京に一度戻ってから、朝4時に起床して今度は車で福島県にリターン。

向羽黒山城に行ってから鶴ヶ城に向かう予定でしたが、あいにくの土砂降りのため会津若松市の飯盛山へと向かいました。

飯盛山には、さざえ堂という一方通行でグルグルと貝のサザエのように螺旋になっている不思議な造りの建築物があります。

国指定重要文化財に指定されています。

建築士の試験でもよく出題される建築物。

そして、飯盛山と会津藩の白虎隊が自刃した場所として有名。

白虎隊は16歳〜18歳で編成された隊で、戊辰戦争の際に新政府軍と戦闘を繰り広げましたが、新政府軍の圧倒的な軍事力を前に、戸ノ口洞門からこの飯盛山に退却しました。

現在は白虎隊のお墓や石碑があり、多くの観光客が来ています。

白虎隊が退却してきた戸ノ口洞門。

今回は豪雨だった為、かなり水が増水中。

猪苗代湖に繋がる用水路で、会津藩は5万5千人を動員して普請。全長は31km。

その際に150mのこの弁天洞穴も完成させました。

飯盛山から見た鶴ヶ城。

隊士達はここで燃える城下を目の当たりにします。

以下、白虎隊の石碑前にある白虎隊の会よって建てられた説明看板から一部抜粋させて頂きます。

炎上する城下を前に、玉砕か帰城かを巡って激論を戦わした。

敵陣突入を提案する者もいれば、鶴ヶ城が簡単に落城するはずがないとして帰城を主張する者もいた。

しかし、最終的に「誤って敵に捕らえられ屈辱を受けるような事があれば、主君に対して大変申し訳なく、祖先に対しても申し訳ない。

この場は潔く自刃し、武士の本分を明らかにするべき」

この決断にはじめて全員が同意し、一同列座し南鶴ヶ城に向かって決別の意を表し、全員が自刃した。

後、一名が蘇生。その名は飯沼貞吉である。

なお、鶴ヶ城の開城はその一ヶ月後であった。

現地でこの文を見た時、そして今文を綴っている時、何度この文を見返しても目頭が熱くなります。

まさに会津魂の象徴。

江戸時代に戦争がない世の中であっても、会津には本物の武士が確かに存在していました。

東北出身のワタクシは小、中、高の学校行事として会津に度々訪れています。

飯盛山にも当然行った事があり、ガイドさんの説明を聞いたこともありますが、大人になって改めてくると会津藩の凄さを感じます。

飯盛山の麓には新撰組が駐屯した陣屋、旧滝沢本陣があります。

昼食を食べて、いよいよ鶴ヶ城に向かいます。

鶴ヶ城に到着すると雨が嘘のように上がりました。

二日間に渡って訪城したので、まとめて紹介します。

鶴ヶ城のメインゲートは追手門側となります。

城内には市営駐車場があり、駐車場もこの追手門側から進入することになります。

そして鶴ヶ城の大手門となる、追手門を厳重に守っているのが、北出丸になります。

同じように西大手門側には、西出丸が設けられています。

まるで水に浮かぶ要塞のように、本丸に通じる主要な追手門と西大手門を守っています。

侵攻してきた敵を迎撃するための重要な軍事施設となります。

追手門は現在、石垣だけが残ります。

綺麗な切込接の石垣。

ここには、櫓門形式の巨大な城門がありました。

石垣の上に登る事ができるのが良いですね。

追手門は枡形になっているのも、上から見るとよく分かります。

北出丸から本丸に向かうには、太鼓門跡を通過します。

本丸直結の太鼓門跡は一段と威圧、格式を感じます。

鶴ヶ城で一番大きい石材と言われている鏡石は、この太鼓門跡の石垣にあります。

鶴ヶ城には幾つも門跡の石垣が残っていますが、太鼓門の石垣は全体的に巨石が使われていています。

東北屈指の名城は、既に想像を超えています。

太鼓門の裏手には天守が聳えます。

藩主は御殿がある本丸に入る際には、この太鼓門を通りました。

その時に太鼓を鳴らして知らせた事で、太鼓門と名付けられました。

藩主が通る門ということもあり、厳重な巨大枡形になっています。

太鼓門があった石垣には武者走りがあり、V字の階段があります。

有事の際、兵士たちはここから登って戦闘体制をとります。

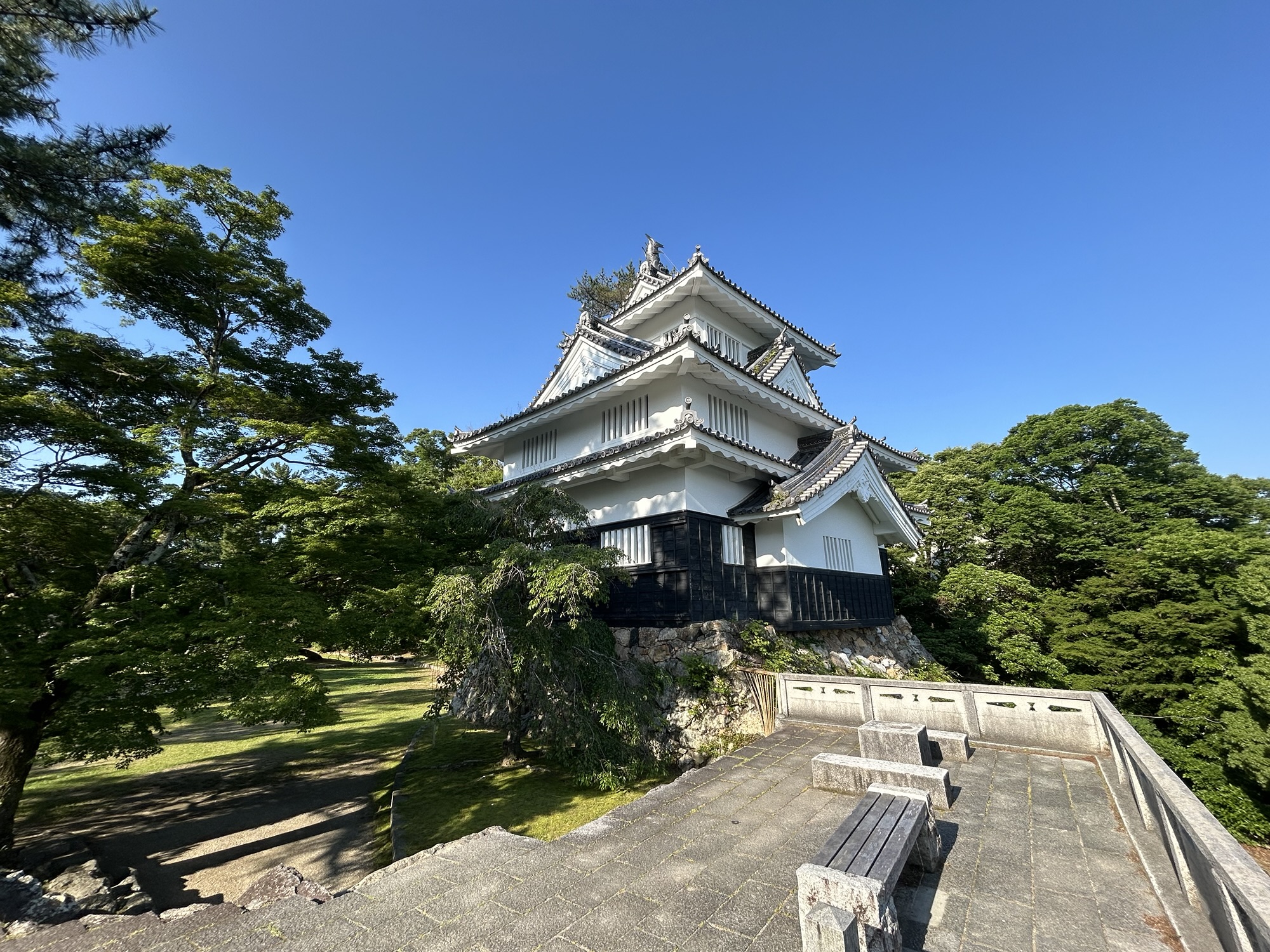

太鼓門を抜けると、天守に到着です。

見惚れてしまうほど美しい天守。

現在の天守は1965年に鉄筋コンクリート造で再建されたもの。

天守入り口のルートは左側、当時藩主が本丸に向かうルートは右側からになります。

西側からの天守。

石垣の高さは約11m、天守の高さは約19m。五層五階・地下二階の層塔型天守。

蒲生氏郷が会津に入り、1592年に大改修をしました。天守台石垣は蒲生氏時代の石垣になりますので400年以上経過しています。

そして、この石垣を積んだのは最高峰の技術を誇った石工集団の穴太衆。

蒲生氏郷が築城した城は、穴太衆が石垣を積んでいるのが特徴。

幾つもの災害も耐え抜いて現代まで残る最高技術です。

その後、城郭は何度か改修されましたが天守台はそのまま使われ続けました。

追手門、太鼓門の石垣は切込接と打込接で、加工した近世の積み方。

天守台はより古い時代の自然石をそのまま使用した野面積み。

しかも、隅石に使われている石材は大きく迫力が凄い。

さらに、石垣技術が発展すると石垣の隅は算木積みという長辺と短辺を交互に積む事で急勾配の石垣を積む事ができるようになりました。

鶴ヶ城の天守台は重ね積みなので、緩やかで一直線の勾配を描いています。

この時代の、この規模の石垣を見れることが珍しいです。

天守に接続しているのは南走長屋。

南走長屋の石垣は天守台の野面積みとは異なって、加工した石材を使用した打込接。

天守台が造られた後の時代に増築されたのが分かります。

南走長屋と接合しているのは鉄門。

藩主や特別な客人が通る特別な門なので、鉄門に使われている石材も巨石で重厚感があります。

鶴ヶ城の特徴でもある赤瓦が、晴天の青空に映えます。

シンプルにめちゃくちゃカッコいい。

この場所は鶴ヶ城の撮影スポットの一つ。

天守の反対側には干飯櫓が接続されています。

干飯櫓は有事の際に食料などを備蓄する櫓であり、鶴ヶ城にあった11の櫓の内で最も大きかった二層二階の建築物。

天守入口は天守台を切り込んだ地階にあります。

秘密の通路のような造りで、石垣の中を通過します。

天守内部の地階も石垣が形成されていて、少しひんやり。

天守地下は塩の備蓄倉庫でした。

海がない会津にとって塩は重要だったので、日本海の越後から運んで備蓄していました。

天守から見た南走長屋、鉄門、干飯櫓。

そして天守内部から間近で見る赤瓦。

会津の冬は寒く、普通の瓦では割れてしまうため、厳しい寒さにも耐えれる特別な技法で造られた赤瓦が使用されました。

今では鶴ヶ城のトレードマークです。

2000年に設計図と当時の技法で再建されました。

天守内部は博物館となっており、歴史を学ぶ事ができます。

会津は日本海と太平洋の中間地点で、さらに奥州の入口だった為、昔から重要なエリアでした。

伊達政宗も拠点にした時期がありましたが、豊臣秀吉に領地没収をされ、後に宮城へと転封になります。

以降、会津は交通の要所と伊達政宗がいる仙台を牽制する役割も果たしました。

天守内部から南走長屋を渡って、干飯櫓へと抜けてきました。

干飯櫓の土塁上からのショット。見る角度によって天守は顔を変えます。

そして、どの角度から見ても美しい鶴ヶ城。

装飾系の破風は鶴ヶ城にはありません。

しかし、出窓が多いので入母屋破風と千鳥破風が際立ちます。

この形式の天守は、同じ福島県の白河小峰城も同じような造りをしています。

本丸御三階跡あたりからの一枚。

天守台に比べて、天守の大きさが小さいのが分かります。

これは、蒲生氏時代の初代天守は今の天守台を目一杯に使った七層の天守だったそうです。

今でも十分大きな天守ですが、これよりも大きな天守が建っていたとは驚きです。

本丸にある麟閣。

豊臣秀吉によって自害に追い込まれた千利休の子小庵を蒲生氏郷が会津にかくまい、千家再興を願い出たときに造られたと伝わります。

戊辰戦争後に城下に移築保存されていましたが、平成になって元の鶴ヶ城内へと移築復元されました。

本丸を後にして、廊下橋門へと向かいます。

裏門と廊下橋門を結ぶ帯曲輪の石垣。

ここには渡櫓が続いていました。

ワタクシがイチオシする鶴ヶ城の城門跡が、廊下橋門の石垣。

圧迫感のある高い石垣に囲まれた枡形の虎口。

石垣の上にも登る事ができます。

上から見ると、その凄さを一層感じます。

三ノ丸→二ノ丸ルートから入城すると、この廊下橋門を通過することになります。

朱色の廊下橋と廊下橋門の石垣。

廊下橋と本丸を囲む水堀。

こちら側は特に防御力を高めているように思えます。

廊下橋の両脇の石垣は鶴ヶ城で一番高い石垣で、高さは19mと圧巻!

廊下橋の手前には二ノ丸があり、土塁で囲まれていて現在は広場になっています。

二ノ丸から入城する際には、この東門を通過します。

二ノ丸脇の伏兵郭の空堀と土塁も、かなりハイレベル。空堀の先には土橋があり、三ノ丸と二ノ丸を繋いでいます。

ワタクシも見ていた大河ドラマ八重の桜の主人公、新島八重の銅像は三ノ丸跡にあります。

再び追手門から城内に入り、北出丸から西出丸に向かいます。

北出丸にあるもう一つの門は西門。

西門も枡形になっていて堅固になっています。

こんなに凄い遺構の中を、グルグル車で通過できるのも不思議な感じです。

続いて西出丸。

北出丸と同様で、広大な水堀に浮かぶ出城です。

北出丸の石垣もかなり立派です。

現在、北出丸は市営駐車場になっています。

北出丸に入るには西大手門を通過します。

こちらも石垣の上に登る事ができ、素敵な写真が撮れます。

手前の石垣は本丸に直結する西門跡。

そして、背後には赤瓦が映える天守。

北出丸から本丸直結の西中門。

こちらも大きな枡形になっていています。

鶴ヶ城を一通り周って改めて感じたのは、築城術のレベルが高さ。

縄張りや石垣の技術など、江戸城を除いたら東日本の中で群を抜いています!

さすが徳川将軍家直系の保科・松平家。

最後の藩主松平容保は京都守護職として、京都の治安維持と警備を行っていました。

後の新撰組も会津藩お抱えの部隊でした。

そして、戊辰戦争から会津戦争へと繋がります。

西中門の上に上がっている鐘撞堂。

会津戦争で新政府軍に攻め込まれた会津藩でしたが、その中でもこの時を知らせる鐘は鳴らし続けたそうです。

会津戦争では領民も皆、鶴ヶ城で篭城しました。

そして女性も16歳の白虎隊も戦い、大砲を打ち込まれても一ヶ月間耐え抜きました。

天守には砲弾によって穴が空き、ボロボロになっても崩落する事なく、篭城した人々を守りました。

会津藩の頼みの奥羽越列藩同盟の各藩は次々に降伏した事で、会津藩は孤立。

最終的には降伏することとなりました。

その二日後に庄内藩も降伏。

降伏後、鶴ヶ城からは5000人の人が出てきたそうです。

最後まで戦った会津藩ですが、新政府軍と対立したことで賊軍として汚名をきせられます。

それでも会津藩に根付く「君主一体」の精神で、元藩主・松平容保の汚名を晴らすために元藩士は、明治になっても戦い続けます。

これが会津魂。

ちなみに、松平容保は謹慎の後に日光東照宮の宮司になります。

最後に鶴ヶ城から車で5分くらいの場所にある阿弥陀寺に行きました。

阿弥陀寺には鶴ヶ城、本丸内の藩主御殿にあった御三階が移築されています。

中三階に秘密の部屋があることから、密談する際に使われていたとも言われています。

この阿弥陀寺には新撰組、斎藤一のお墓もあります。

その他、近藤勇の墓や土方歳三の湯治場なども行ったのですが、あまりにも長文になった為また機会があれば書きたいと思います。

まるで会津の街全体が遺構のようでした。城下町も江戸の雰囲気があり、とても素敵でした。

日新館など他にも行きたい場所があったのに、時間が全然足りなかったのでまた改めて行きたいと思います。

宿場町の大内宿に寄ってから東京に帰りました。

ここもまた素晴らしい場所でした。