【愛知県】吉田城

2025年6月5日

梅雨の時期が近づき、雨の日が続いたこの頃。

奇跡的に天気に恵まれ、愛知県豊橋市にある吉田城に初訪城しました。吉田城は続日本100名城に選定されており、豊橋市指定史跡になります。

ルーツは1496年頃に今橋城という名で築城され、東三河の重要な防衛拠点として激しい争奪戦が繰り広げられたエリアでもあります。

徳川家康は城代として四天王の酒井忠次を置き、家康が江戸に移封した際は、池田輝政が城主となり、城域の拡張や城下町の整備を行いました。

近くのビジネスホテルに宿泊したので、朝6時半にホテルを出発しました。

快晴で朝のウォーキングは清々しいです。豊橋市内は路面電車が走っていています。

駅から吉田城までは歩いて20分ほど。路面電車だと城前に止まるのでアクセスは良好です。

街に埋もれた大手門跡。

大手通という道名が残っており、住宅街の中の交差点に大手門跡が残っています。

吉田城に一直線に伸びており、奥に見える高層の建物は豊橋市役所で、豊橋市役所の脇が吉田城跡となります。

市役所の脇から入城すると三の丸口があります。吉田城は現在豊橋公園として野球場などが置かれています。

当時は東西1400m、南北600mの広大な城郭でしたが、現在はその一部が残るのみとなりました。

三の丸の土塁が一般道と公園を仕切っています。

三の丸口の石垣の一部が残っており、巨石の鏡石も見ることができます。

土塁も形状を残しているのでわかりやすいです。

つい見逃して通り過ぎてしまいそうですが、三の丸の土塁もチェックして欲しいポイント。

三の丸口を抜けると二の丸口が見えてきます。

左側には土が盛ってあるのですが、形としてはほぼ残っていません。こちらには喰違いの門が置かれていました。

二の丸先には本丸。吉田城は連郭式になっていて本丸を囲むように二の丸があり、二の丸を囲むように三の丸が並んでいます。

二の丸と本丸は土橋で接続。土橋の先には南多門の跡があり、立派な石垣を見ることができます。

土橋から見た左側。

江戸城や彦根城で見ることができる「鉢巻石垣」という、土塁の上に石垣を形成するスタイル。

堀底を見ると形状がよく分かります。

下は土づくりで上は石垣になっています。堀が結構深くダイナミックに切り込んでいるので迫力があります。

この堀が本丸を囲んで防衛線となります。

南多門の左側、鉢巻石垣の上には千貫櫓が上がっていました。

隅石は算木積みになっていて、石材一つ一つが加工されているので江戸時代前後くらいに積んだ石垣かなと思います。

土橋から見た右側の石垣。

こちらは左側とは変わって、堀底まで石垣が形成されています。石垣の上には多門櫓があり、本丸の入り口は防御していました。

二の丸側から見た南多門の石垣。高さ10m前後はありそうです。

こちらは野面積みとなっていて、隅石を見る限りでは少し古い時代の石垣と思われます。

本丸から見た南多聞。

右側には千貫櫓、左角には辰巳櫓があり両方とも三重三階櫓でした。

本丸へと繋がるもう一つの門が裏門となります。

野面積みの石垣が無骨な感じでかっこいいです。

当時は土塀で囲まれていました。

裏門の土橋から撮った空堀。

本丸を囲む重要な堀だった為、高さ・角度共に見事です。

本丸のコーナー部はアール形状の石垣。

草木が生えて、やや見づらいですがかなり高い石垣であるのが分かります。

裏門の土橋も形がしっかり残っているので分かりやすい。

この辺りは戦国期の城っぽさを強く感じるエリアです。土橋の先には金柑丸という細長い曲輪があります。

金柑丸と三の丸を分断する堀は現在道路が整備されていて、両側には土塁があり堀底を歩いているイメージですね。

せっかくなので、ここから本丸の裏手に回ってみます。

金柑丸と本丸を分断する空堀。

「立ち入り禁止でなければ行ってみる」は城好きの性分です。当然、堀底を進んでみます。

奥には土橋の石垣と本丸の石垣が、かなり良好な状態で残っています。

土壁にベタっとくっついたような野面積みの石垣は、豊臣期の象徴的な積み方。

もと来た道を戻り、本丸方面へ進みます。

本丸下にある腰曲輪跡に出ます。

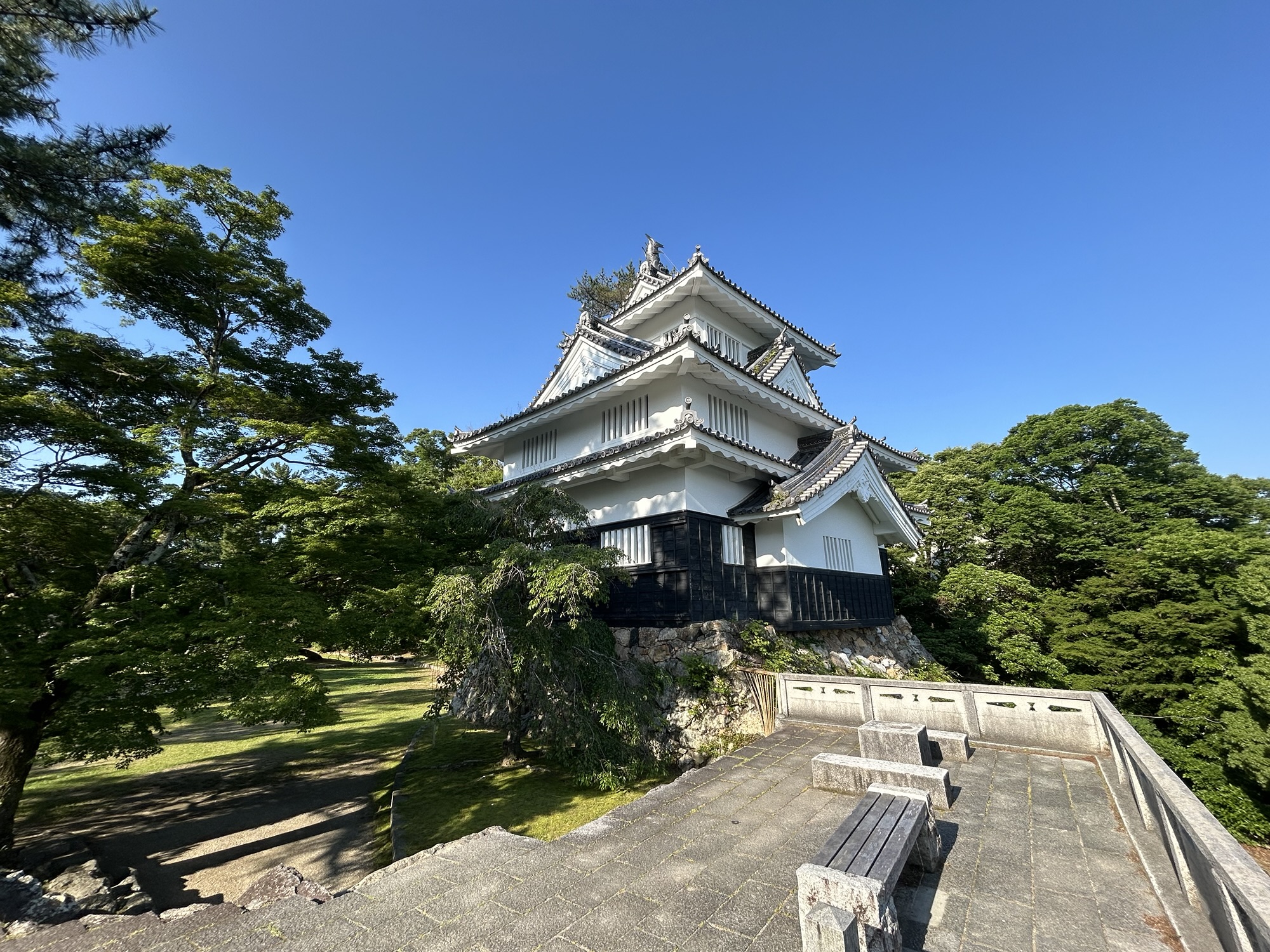

奥見えるのは復元された模擬櫓となる鉄櫓(くろがねやぐら)。

腰曲輪の先には川手櫓があり、三重三階の立派な櫓が明治期まで残っていましたが、建築物も破却されました。

吉田城の裏には豊川が流れており、川手櫓の隣には船着場がありました。

北御多門跡。かなり急な階段になっています。

鉄櫓内にある本丸模型を見ると分かりやすい。

天守は造られませんでしたが、本丸だけで櫓が5基も上がっているので、コンパクトな本丸でも十分なほど風格があります。

本丸の裏は豊川が流れており、天然の堀になっています。

河岸に転がっている石材は当時の石材でしょうか。あくまで推測ですが、城郭の前にだけ石材が転がっているので、破却された際にこの場所に置かれた可能性がありますね。

階段を登り切ると喰違いの虎口になっており、櫓門形式の城門となっていました。

上から見ると虎口の形状や、階段の急な勾配がよく分かります。

天気も良く最高のロケーション。

模擬となる鉄櫓は昭和29年にRC造で復元されました。現在は四階建てとなっていますが実際の形など詳しいことは分かっていないそうです。

天守がない吉田城にとって、鉄櫓が天守代用となっていました。

模擬櫓とはいえ、風格もあり現在では吉田城のシンボルとなっています。

櫓台は池田輝政時代に積まれたとされる野面積み。

あくまで櫓台ですが、天守台といっても過言ではないほど大きく立派な櫓台です。

豊川側から見た櫓台石垣。

この北西の櫓台石垣は池田輝政時代の石垣らしく、吉田城で一番古い石垣となっています。

市役所側は堀になっていて、本丸を囲んでいます。

市役所側の堀の上から見ると、櫓台の高さがよく分かります。

草木が多いので写真でその高さを伝えるのは難しいのですが、12〜13mの高石垣です。

吉田城は江戸時代には度々城主が変わりしたが、9家22代の譜代大名が城主を務めました。

さらに三代将軍 徳川家光まで、将軍が江戸から京都に往来の際は、この吉田城の本丸御殿で宿泊していたことから、幕府にとって重要な城として位置付けられていました。

よって、武家諸法度が発令後も当時の城主だった松平忠利は譲受・転用された石で城の重要な箇所の石垣を完成させたとされています。

時代の異なる石の積み方や、場所によって異なる材質の石が積まれているのは、そういった歴史背景があるんですね。

吉田城は復元された鉄櫓のイメージが強く、ネットで検索しても殆どが鉄櫓の写真が出てきます。しかし、多く使われた石垣と良好な保存状態の堀、天然の要害となる豊川を背後に築城された縄張りとロケーションが個人的には魅力かなと思います。

街並みの雰囲気も含めて、とても気に入りました。